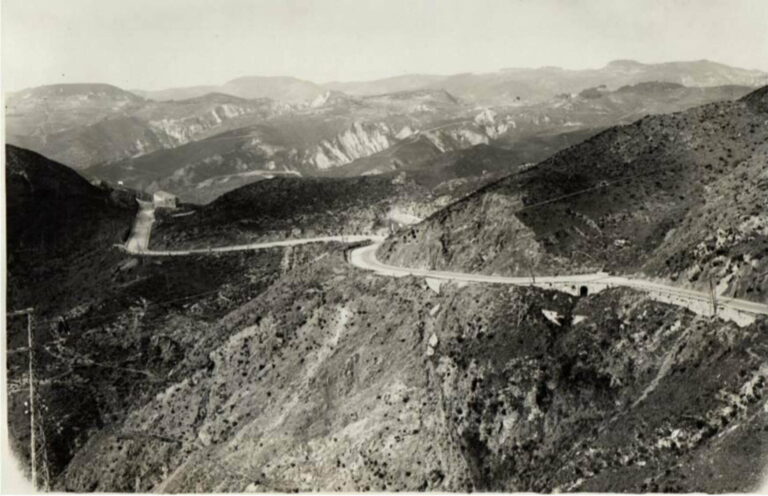

Con l’arrivo della stagione estiva, puntuale come Natale e Ferragosto, si ripresenta ogni anno il problema degli incendi rurali e boschivi, con le solite frasi ricorrenti tra la gente e negli organi d’informazione: “Un’annata come questa non s’era mai vista”, “A memoria d’uomo non si ricorda niente di simile”, e via di seguito. Per convincersi che così non è da almeno un cinquantennio basta consultare le serie storiche elaborate a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale e perfino comunale), peraltro facilmente accessibili. Io stesso sono testimone diretto di avvenimenti che smentiscono quell’assunto, vissuti in qualità di funzionario del Corpo Forestale regionale operante per molti anni in provincia di Messina. Eccone alcuni tra i più significativi: Dal 14 al 17 agosto 1971 andarono in fumo centinaia di ettari di bosco ricadenti sugli opposti versanti dei Monti Peloritani, da S. Stefano Briga all’Annunziata e da Rometta a Villafranca. Per l�...

Giuseppe Giaimi

di Giuseppe Giaimi Via via che mezzi d’indagine sempre più sofisticati consentono di ricostruire con maggiore precisione la storia di alcune grandi civiltà del passato ormai estinte, tanto evolute e potenti al loro tempo da lasciare stupefatti per la grandiosità delle opere giunte fino a noi, si scopre che molte di esse collassarono a causa di una cattiva gestione delle risorse ambientali sulle quali avevano prosperato per secoli (deforestazioni su vasta scala, sterilizzazione di terreni ripetutamente coltivati, dissesti idrogeologici indotti, poco accorta gestione delle acque, estinzione in massa di piante e animali, incauta introduzione di specie aliene, e così via). Di fronte a tale costatazione ci si chiede come sia possibile che interi popoli, e in particolare le loro classi dirigenti che di quelle scelte portano la maggiore responsabilità, abbiano potuto commettere errori così maldestri, senza rendersi conto per tempo che, prosciugando le fonti del loro sostentamento...

Cercando di mettere ordine in una pila di libri letti negli ultimi anni, mi sono imbattuto nel saggio del biologo e antropologo statunitense Jared Diamond, premio Pulitzer per la saggistica del 1998, dal titolo: Collasso. Come le società scelgono di morire o di vivere (Einaudi, 2005). In esso vengono vagliati in dettaglio i fattori di vario ordine e grado che avrebbero portato, di volta in volta, al crollo repentino e irreversibile di tante civiltà, di cui spesso ci capita di ammirare le rovine di opere grandiose che ci lasciano increduli. Scorrendo l’indice del libro mi sono soffermato su un caso, fra i tanti esaminati dall’Autore (Micenei, Anasazi, Maya, Incas, Vichinghi, ecc.), che a suo tempo mi aveva colpito particolarmente: la storia dell’Isola di Pasqua (Rapa Nui per i locali). Ho voluto rileggere il capitolo e, trovatolo interessante come ricordavo per gli insegnamenti che se ne possono trarre, mi sono deciso a stendere questa nota a beneficio di coloro che il l...

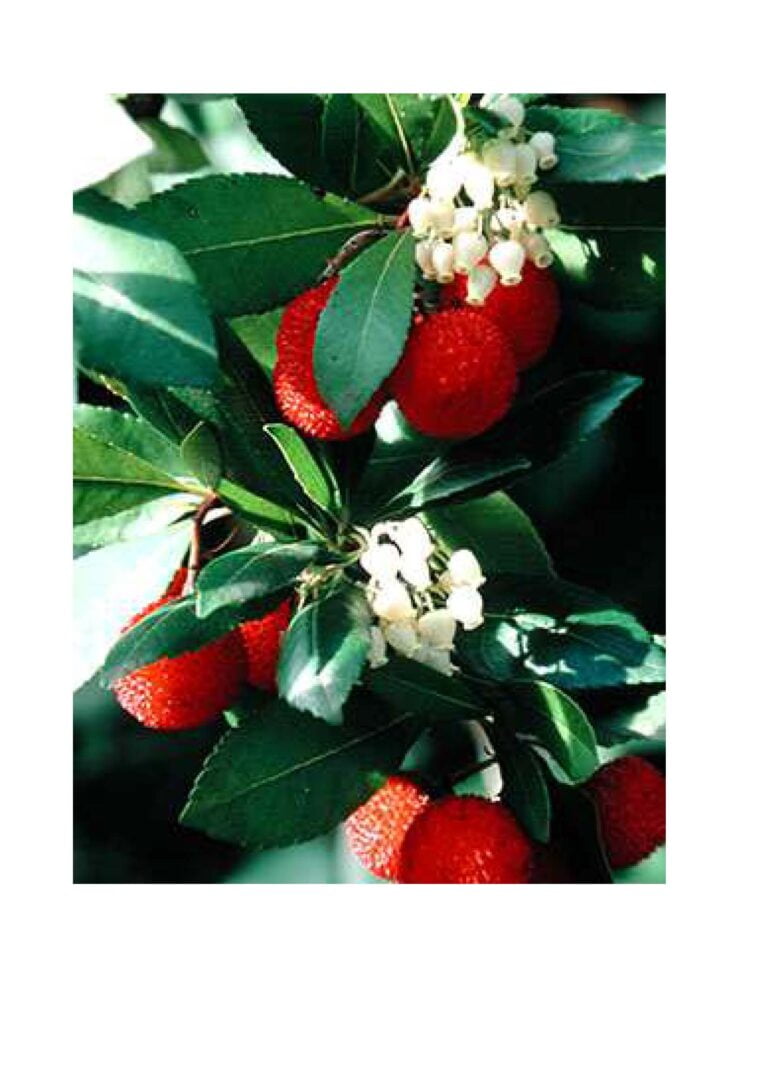

In tutte le culture e in ogni epoca la vita dell’uomo si è intrecciata indissolubilmente, tanto sul piano materiale quanto su quello simbolico, alla vita delle piante, sia singolarmente considerate, sia fra loro aggregate a formare prati, siepi, macchie, foreste. Oltre al sostentamento e agli altri benefici tangibili che da sempre hanno assicurato al genere umano (vedi mia nota del 6 maggio 2023 apparsa su questo stesso sito), esse sono anche servite a concepire e trasmettere idee fondamentali sull’origine della vita e sue varie manifestazioni, chiamando in causa aspetti religiosi, magici, scaramantici, rituali, artistici, filosofici, poetico-letterari. Con incursioni in campi insospettabili come l’architettura, l’ingegneria, la genetica, la chimica, la climatologia, fino a coinvolgere da ultimo la psicologia, l’economia, l’organizzazione sociale, la politica. Un campo sterminato, come si vede, che un trattato non basterebbe a sondare come dovuto. È giocoforza, pertant...

In alcune note apparse su questo stesso sito, ogni volta che si è offerta l’occasione, ho fatto accenno al rapporto che intercorre tra noi umani e le piante, evidenziando anche il nesso causale e temporale. In questa sede mi propongo di ritornare sul tema in forma più ampia ed organica, sia pure nei limiti che mi sono imposti onde non appesantire più di tanto la lettura. Per introdurre l’argomento, riformulo le domande tante volte rivolte alle scolaresche che ho frequentato molti anni fa: “Cosa in concreto ci offrono le piante”? “Potremmo vivere senza di esse”? Ricordo che i ragazzi interpellati si sforzavano di elencare i prodotti e i benefici singoli avuti in dono dal mondo vegetale: ossigeno, frutta, verdura, legno, difesa idrogeologica e poco altro. Al termine del dibattito, tutti insieme si conveniva che la risposta sarebbe potuta essere molto più semplice e concisa, del tipo: “Le piante ci mettono a disposizione tutto quanto ci serve per vivere e condurre...

Queste righe vogliono essere un piccolo omaggio ad uno dei personaggi pubblici contemporanei che più ho seguito ed apprezzato per le sue rare qualità umane e professionali: garbo, modestia, impegno civico, vastità del sapere, coerenza nei comportamenti, molteplicità d’interessi, chiarezza espositiva congiunta a rigore scientifico, esposizione accattivante anche di argomenti complessi, serenità e coraggio nell’affrontare la malattia e la morte (ricordo ancora con commozione la lettera d’addio vergata di suo pugno poco prima di lasciarci). Pochi, ritengo, siano le persone che non hanno conosciuto Piero Angela e le sue variegate attività. A costoro basta ricordare alcuni dati essenziali: 42 libri sugli argomenti più disparati, scritti in solitario, col figlio Alberto, con amici e collaboratori; 34 serie televisive che lo hanno visto autore e conduttore dal 1968 al 2022; 5 videocassette enciclopediche per ragazzi su natura, animali e astronomia; 5 grandi collane DVD sulla...

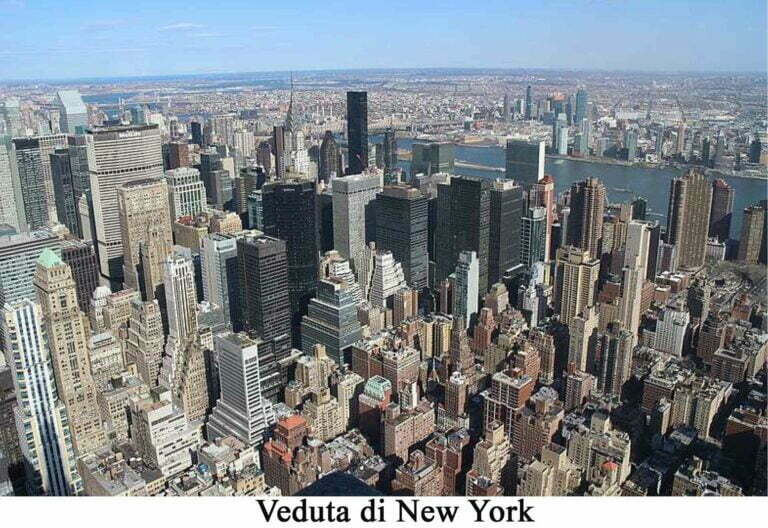

Una notizia apparsa sull’autorevole rivista inglese Nature alla fine del 2020, poi ripresa in tutto il mondo da giornali e testi specializzati, è di quelle che lasciano increduli. Ecco di che si tratta. Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali e Forestali dell’istituto israeliano Weizmann, centro di ricerca fra i più prestigiosi al mondo, la specie umana avrebbe messo a segno quell’anno un record non comune: il peso dei manufatti disseminati sulla superficie terrestre nel tempo (fabbricati, strade, ferrovie, porti, aeroporti, ecc.) avrebbe per la prima volta superato quello di tutti gli esseri viventi in atto presenti sul pianeta (piante, funghi, alghe, batteri, animali, uomo compreso), sia pure al netto dell’acqua contenuta nei loro tessuti. La cifra finale, calcolata, a quanto pare, con rigorosi metodi scientifici e con ridotti margini di errori, è perfino difficile da immaginare: 1.100 miliardi di tonnellate (in...

Il 21 novembre di ogni anno è dedicato in Italia alla così detta “Giornata nazionale degli alberi”, istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con la legge 14 gennaio 2013, n. 10, in sostituzione della più antica “Festa degli alberi”, andata nel frattempo in disuso. Scopi dichiarati all’art. l, primo comma, della legge 10 sono: perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. A fronte di obbiettivi tanto ambiziosi ci si aspetterebbe uno spiegamento di forze all’altezza del compito e una forte mobilitazione dell’opinione pu...

Prendendo le mosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (l’ormai famoso PNRR, il progetto con cui l’Europa ha destinato all’Italia oltre 220 miliardi, di cui 82 da riservare al Mezzogiorno in qualità di area depressa), due lavori apparsi alla fine del 2021 (in verità non molto valorizzati dai mezzi d’informazione) hanno riportato in auge un argomento scomparso da anni dal dibattito politico e culturale nazionale: “la questione meridionale”. Uno di essi (un articolo apparso su quotidiani italiani intitolato Divario Nord-Sud) è del sociologo Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; l’altro (un libro di 185 pagine intitolato Una Profezia per l’Italia, Ed. Mondadori) vede come autori i professori emeriti Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone, entrambi storici e saggisti. Il contributo di De Masi, in particolare, ha il pregio di esprimere in cifre il divario tra le due a...

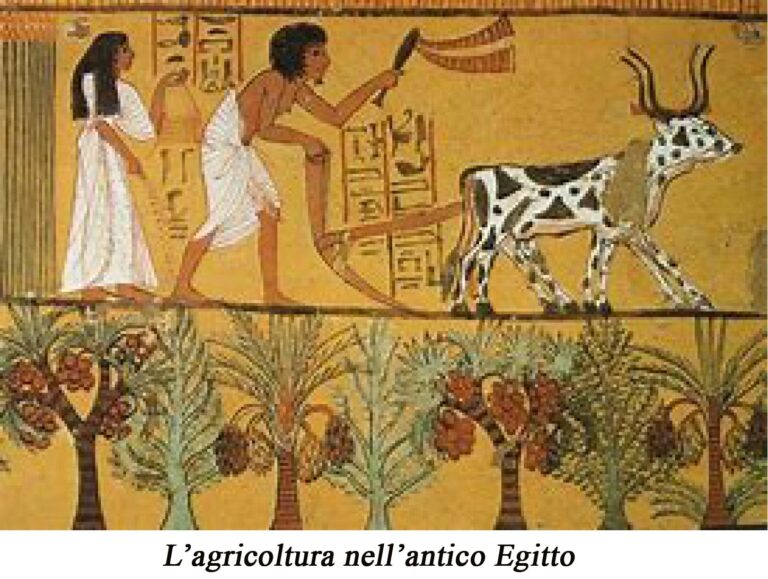

Qual è, secondo voi, la più grande scoperta messa a segno dall’uomo nel corso della sua storia plurimillenaria? È la domanda che rivolgevo spesso ai ragazzi di scuola media o di liceo negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, quando mi recavo presso gli Istituti scolastici a parlare di ecologia, una disciplina allora poco nota e ancor meno praticata. Com’è facile immaginare, le risposte alla domanda data erano le più disparate, anche in relazione all’età e alla preparazione degli studenti: la scrittura, l’elettricità, il motore a scoppio, il telefono, la radioattività, la relatività di Einstein, gli antibiotici, il calcolatore elettronico, e così via. Curiosamente, nessuno dei ragazzi interpellati ha mai pensato alla ruota, la cui invenzione viene collocata dagli studiosi di storia antica in Mesopotamia intorno al 4.000-3.500 a. C. ad opera dei Sumeri. Eppure, a ben riflettere, nella sua semplicità, essa rappresenta una delle più straordinarie conquiste dell�...

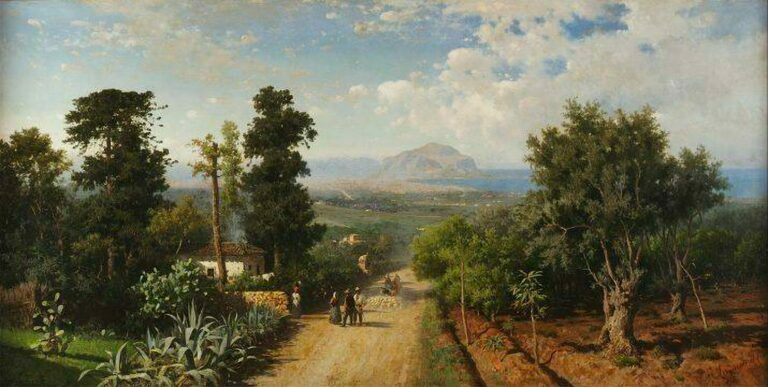

Da quando, dopo alterne vicissitudini redazionali, “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha visto la luce nel 1959, postumo, la critica si è incaricata di esaminare l’opera sotto vari punti di vista, come si addice ai grandi capolavori letterari: artistico, storico, sociologico, linguistico, etico-morale. In questa nota mi propongo di riguardare il romanzo sotto l’aspetto naturalistico-ambientale, cercando di rispondere, fondamentalmente, alla seguente domanda: la Sicilia che l’Autore ci propone, presentata quasi sempre sotto una luce assai cupa, è fedele alla realtà o trasfigurata in negativo dalla crisi esistenziale vissuta dal Principe Fabrizio, il protagonista, sia sul piano personale, sia quale rappresentante di una classe sociale in fase di dissoluzione? Personalmente propendo per la seconda ipotesi, come cercherò di dimostrare rivisitando alcuni celebri passi del romanzo.

...Leggendo l’ultimo Rapporto Censis (il n. 55 del 3.12.2021), si rimane colpiti dall’irrazionalità che alberga in una parte rilevante della nostra società, anche in quella che riteniamo più istruita. Richiamo alcuni dati: il 5,9% degli italiani (3 milioni circa) ritiene che il Covid-19 semplicemente non esista, il 10,9% (6,5 milioni) che il vaccino sia inutile e inefficace, il 31,4% (18,7 milioni!) che esso sia un farmaco sperimentale e i vaccinati delle cavie. Ancora più sorprendente è scoprire che 3,5 milioni di nostri concittadini sostengono che la Terra è piatta e 6 milioni circa che l’uomo non ha mai messo piede sulla Luna.

...Se chiedeste, come spesso ho fatto io in passato, a qualcuno degli escursionisti che decidono di trascorrere un giorno all’aria aperta sui “Colli Sarrizzo”, poco a ridosso di Messina, a quale epoca risalgono i boschi che sta ammirando tutt’intorno, vi sentereste quasi certamente rispondere che non ha la minima idea e che, in ogni caso, li ricorda sempre così. Se, poi, faceste osservare che a meno di 70-100 anni da oggi quelle montagne erano completamente brulle e dissestate (uno “sfasciume pendulo sul mare” avrebbe detto il celebre meridionalista Giustino Fortunato), sul viso del vostro interlocutore vedreste dipingersi un’espressione di sorpresa mista a incredulità. È perfino successo coi miei studenti di Scienze forestali portati da Palermo sui Peloritani in gita di istruzione. C’è voluta la forza della documentazione fotografica, per fortuna esistente, per fugare ogni dubbio.

...E’ passata in sordina la notizia della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, poco valorizzata a livello nazionale e pressoché ignorata dagli organi di informazione locali. Eppure è uno di quegli eventi che a ragione si possono definire storici, e ciò per vari motivi: a) è la prima volta in 74 anni che viene modificato uno dei primi 12 articoli della nostra Carta, quelli che delineano i Principi fondamentali, i valori inviolabili ai quali conformare tutta l’azione legislativa e politica della Repubblica; b) è la prima volta, a mia memoria, che una modifica di tale portata venga approvata in meno di otto mesi (9 giugno 2021-8 febbraio 2022), un tempo oltremodo breve, considerato che in casi come questo occorrono quattro distinti passaggi parlamentari, due alla Camera e due al Senato, distanziati l’uno dall’altro di almeno tre mesi; c) è la prima volta che si registra la totale unanimità di tutte le forze politiche presenti in Parla...

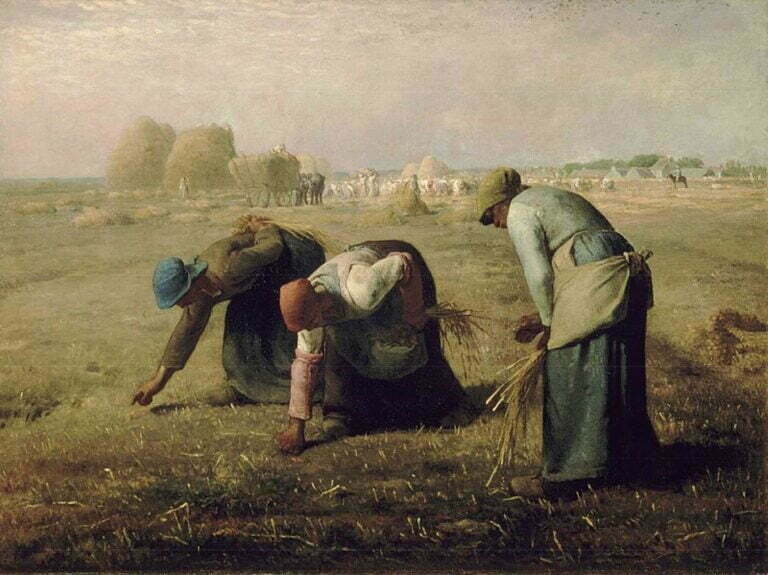

“Studia, studia, altrimenti ti toccherà zappare la terra o pascolare le pecore”. Così nei decenni passati i genitori ammonivano i figli poco impegnati sui libri di scuola, con implicito disprezzo per il lavoro dei campi e dei relativi addetti. In televisione, ha scritto Michele Serra sul quotidiano “La Repubblica”, non c’è palinsesto che non presenti cuochi, fornelli, ristoranti e ricette, ma sono pochissime le trasmissioni dedicate agli uomini e agli animali che generano il cibo. Aggiungendo che si considera normale pagare poco i generi alimentari di prima necessità e tanto i prodotti voluttuari. Perfino la laurea in Scienze Agrarie è stata (ed è tutt’ora) considerata di serie B, rispetto ad altre (che non cito per onore di patria) ritenute più prestigiose e gratificanti.

...Se vi dicessero che per tutta la vita, ogni anno (ripeto, ogni anno!), dovrete lavorare più dell’anno precedente, pena il licenziamento in tronco o la dichiarazione di fallimento; che anzi le generazioni successive alla vostra dovranno continuare sulla stessa falsariga, partendo dall’ultimo vostro record, cosa vi verrebbe da pensare? Che è una cosa aberrante, immagino.

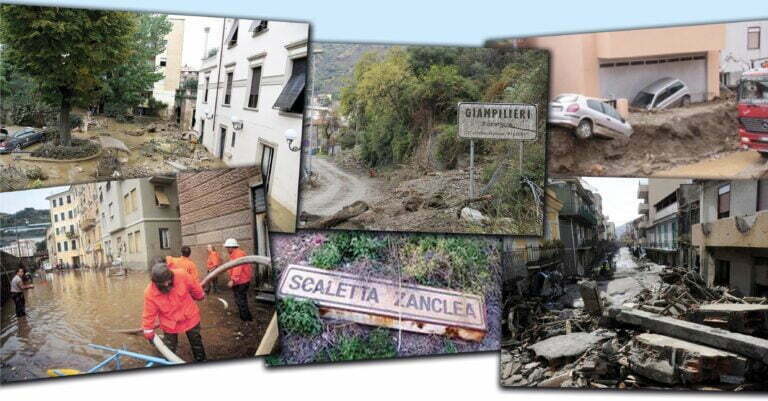

...Volendo mantenere l’impegno assunto con la nota Alluvioni e lacrime di coccodrillo pubblicata su questo stesso sito, ripropongo una sintesi della recensione del mio libro sulle alluvioni storiche di Messina apparsa su L’Italia Forestale e Montana, periodico edito dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze. E ciò prima che arrivi la buona stagione, quando il tema entrerà in letargo e saranno solo un ricordo i nubifragi che a ottobre e novembre di quest’anno hanno messo a soqquadro buona parte della Sicilia, con danni incalcolabili all’agricoltura e a molti centri abitati, e l’immancabile tributo di vite umane. Salvo a svegliarci di soprassalto, increduli come fosse la prima volta, all’arrivo delle prossime piogge autunnali, e dare inizio ai soliti riti: “una pioggia così violenta non si era mai vista”, “a memoria d’uomo non si ricorda una cosa del genere” e così via (faccio osservare che la provincia di Messina solo per caso è stata coinv...

Il 13 novembre scorso si è chiusa a Glasgow (Scozia) la così detta COP26, la Conferenza Onu sull’emergenza climatica che ha visto la partecipazione di ben 197 Stati di tutti i continenti. L’intesa, faticosamente raggiunta dopo 15 giorni di intenso dibattito e di forti polemiche, contiene linee guida tendenti al raggiungimento dell’obiettivo minimo, già fissato a Parigi nel 2015, di limitare il riscaldamento globale, rispetto ai livelli preindustriali, a non più di 1,5 gradi centigradi entro il 2100: risultato considerato dai più assai deludente, tenuto conto che l’auspicio era quello di raggiungere tale meta non oltre il 2050, data che avrebbe anche dovuto sancire la messa al bando in tutto il pianeta dell’uso delle energie fossili (a quanto si apprende, all’ultimo momento, con l’ausilio della Cina, l’India è riuscita a posticipare tale traguardo dal 2050 al 2100). I più ottimisti osservano tuttavia che, con tutti i suoi limiti, la Conferenza ha avuto anche as...

Ogni volta è la solita storia. Di fronte agli immani disastri provocati alle campagne dalle esondazioni dei nostri corsi d’acqua, magari dormienti per decenni, e alle strade cittadine diventate torrenti, che tutto invadono e travolgono, scendono in campo i soliti noti a invocare l’eccezionalità dei fenomeni, (a loro dire) mai verificatisi prima e dunque imprevisti e imprevedibili: chiedendo un minuto dopo lo stato di necessità e l’assegnazione d’ingenti somme da parte dello Stato, cioè di tutti noi. Ignorano o fingono di ignorare che, per ragioni più o meno commendevoli, hanno agevolato con pervicacia la cementificazione di tutto quanto cementificabile, rendendo il terreno non più idoneo ad assorbire, almeno in parte, l’acqua meteorica caduta; costretto i torrenti in camicie di forza, con muri d’argine e briglie sottodimensionati, per costruirvi a margine strade e fabbricati, forse ritenendo le loro dimensioni originarie un’anomalia della natura; sventrato mont...