Gymnopilus purpureosquamulosus

interessanti ritrovamenti nell’area urbana della città di Messina

Articolo pubblicato su “Rivista di Micologia” 67 (3) 2024: 240-261

Angelo Miceli

Via F. D’Arrigo, 6 – C.da Granata – IT 98125 Messina – angelomiceli49@gmail.com

Francesco Mondello

Via B. da Neocastro, 26 – IT 98123 Messina – franco@micologiamessinese.it

Riassunto

Gli autori descrivono alcune interessanti raccolte di Gymnopilus purpureosquamu- losus, effettuate nellacittà di Messina in epoche diverse: la prima nel 2019, le più recenti nell’autunno 2024. Questi ritrovamentidimostrano come la specie, ritenuta piuttosto rara, si stia ambientando bene anche alle nostre latitudini.

Premessa

In questo contributo viene trattata una delle numerose specie fungine tipi- camente originarie degli areali di crescita tropicali e/o subtropicali che, come avviene ormai da tempo per numerose altre specieprovenienti dalle stesse aree di origine, si è gradualmente acclimatata alle nostre latitudini, fruttificando, anche se in maniera non costante, in Europa dove al momento è stata segnalata in Italia e in Svizzera (Guzman-Davalos et al., 2008).

Tra le numerose specie originarie dei paesi d’oltre oceano, rinvenute sul ter- ritorio messinese, ci piace ricordare, a mero titolo indicativo, alcuni precedenti ritrovamenti effettuati da uno degli autori(A.M.), come: Amylosporus campbellii (Berk.) Ryvarden (Miceli & Di Vincenzo, 2020); Inonotus rickii(Pat.) D.A. Reid (Miceli & Di Vincenzo, 2021); Leucocoprinus fragilissimus (Ravenel ex Berk. & M.A. Curtis) Pat., (Miceli & Di Vincenzo, 2022); Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp (Miceli & DiVincenzo, 2021); Chlorophyllum molybdites Massee (Miceli, 2022). A questi, si unisce l’ultimo, in ordine di tempo, recente ritrovamento di Gymnopilus purpureosquamulosus Høil., protagonista del presentecontributo. La specie è stata da noi recentemente rinvenuta nell’area urbana di Messina, città affacciatasul mare, sul molo di attracco dei mezzi navali della Marina Militare (5 ottobre 2023) e, ancora, a distanza di poco tempo, nei viali alberati del parco di Villa Bosurgi (15 ottobre 2023), antica residenza padronale,ubicata nel Villaggio Pace, oggi di proprietà della locale Università agli Studi, considerata patrimonio culturale della città; nuovamente, il 24 ottobre 2024 è stata rinvenuta, in centinaia di esemplari, nelleaiuole dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delleRicerche (IRBIM – CNR) e ancora, in epo- che precedenti, in diverse altre località sparse nell’area urbana della città, come analiticamente indicato nel prosieguo del nostro contributo.

Genere Gymnopilus P. Karst.

Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: XXI (1879)

Posizione sistematica: ordine Agaricales Underw.; famiglia Hymenogastraceae Vittad., genereGymnopilus P. Karst. [index fungorum,2024].

Specie tipo: Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst.,

Bidrag till Kännedom av Fin- lands Natur och Folk 32: 400. 1879.

Basionimo Agaricus picreus Pers., 1798, nom. sanct., Fr.,

Autore sanzionante: E.M. Fries, Syst. mycol. 1: 239. 1821)

Attualmente Index Fungorum e MycoBank riportano come specie tipo del Genere G. liquiritiae (Pers.) P. Karst., ma si tratta di una posizione che non è condivisa da buona parte della comunità scientifica. Alcuni autori, infatti, ritengono la specie di difficile interpretazione e la considerano”nomen ambiguum”, in quanto supportato da una descrizione piuttosto vaga; Agaricus liquiritiaePersoon (non sanzionato) può infatti riferirsi a diverse specie di Gymnopilus, come, per esempio, G. sapineus.

Inoltre, la scelta di G. liquiritiae operata da Earle (1909) come specie tipo del Genere Gymnopilus èstata eseguita adottando un sistema puramente meccanico, ovvero scegliendo la prima specie elencatada Karsten, ossia applicando il vecchio “American Code of Botanical Nomenclature” bandito dal nostro “International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants”, negli artt. 10.5, 10.6 e 10.7. Per questo motivo preferiamo seguire Høiland (1990: 258) che designò quale lectotypus del genere,G. picreus che, fra l’altro, è anche un nome sanzionato [Consiglio et al., 2024].

Il Genere, istituito nel 1879 dal micologo finlandese Petter Adolf Karsten, che inizialmente comprendeva solo tre specie: G. liquiritiae (Pers.) P. Karst., G. picreus (Pers.) P. Karst. e G. rhodotus(Bull.) P. Karst. [oggi, Rhodotus palmatus (Bull.) Maire] [Consiglio et al., 2024], ospita, in atto, circa200 specie fungine [Acharya et al., 2017; Campi et al., 2021; IF, 2024; MB, 2024] lignicole, anutrizione saprotrofica, a crescita singola o cespitosa, omogenee, di taglia da piccola a grande [Miceli,2022b], solitamente con colori giallastri, brunastri, bruno-giallastri, rossastri, bruno-rugginosi,verdastri o porporini, con presenza occasionale di un velo aracnoide o membranoso e sapore generalmente amaro (Consiglio et al., 2024), ramente mite, viranti al nero con soluzioni alcaline,caratterizzati da:

Cappello da poco a molto carnoso, convesso, con colori variabili da giallo ocra a giallo dorato abruno-aranciato, viscoso a tempo umido, con margine non striato.

Imenoforo non asportabile, formato da lamelle da adnate a leggermente decorrenti.

Gambo da centrale a eccentrico.

Velo generale sempre assente. Velo parziale presente in alcune specie sotto forma di cortina o di piccolo residuo anulare membranoso sul gambo.

Impronta sporale bruno-rugginosa.

Spore ellissoidali, verrucose, destrinoidi, senza plaga ilare [Moser, 1993] e senza poro germinativodistinto [Della Maggiora & Pera, 2021; Campi et al., 2021]. Cistidi viranti al verde con blu cotone.

raccolta dell’8 dicembre 2020 Foto F. Mondello

raccolta dell’8 dicembre 2020 Foto F. Mondello

raccolta del 16 settembre 2021 Foto F. Mondello

raccolta del 5 ottobre 2023 Foto F. Mondello

raccolta del 5 ottobre 2023 Foto Foto A. Miceli

raccolta del 15 novembre 2023 Foto A. Miceli

raccolta del 15 novembre 2023 Foto A. Miceli

raccolta del 17 novembre 2023 Foto P. Battaglia

raccolta del 24 ottobre 2024 Foto A. Miceli

raccolta del 15 novembre 2023 Foto A. Miceli

Foto F. Mondello

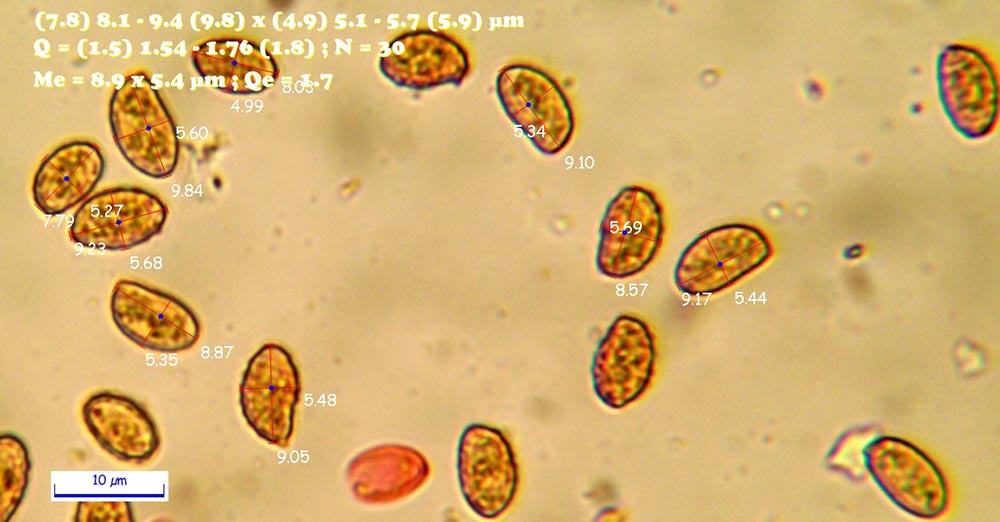

spore 100× in reattivo di Meltzer

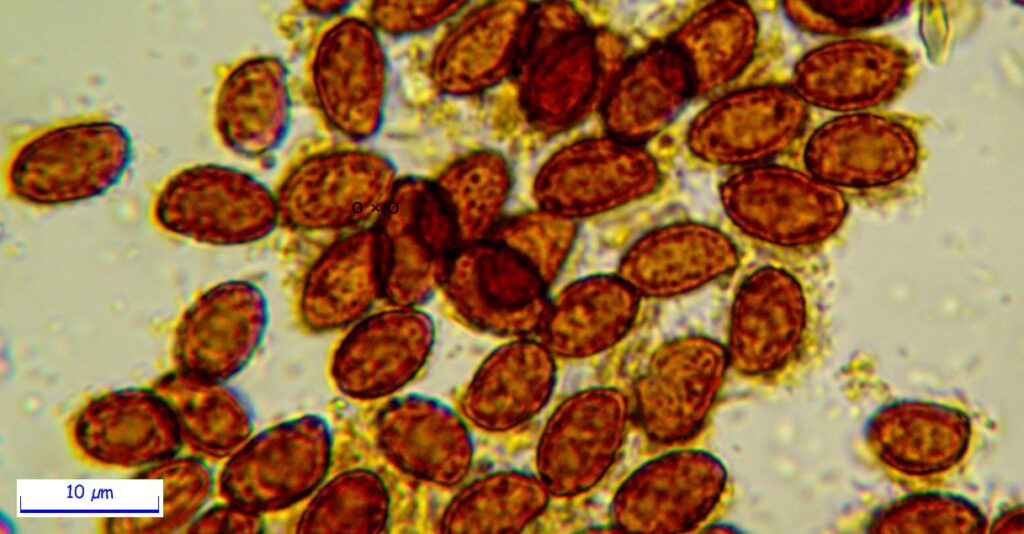

Foto F. Mondello

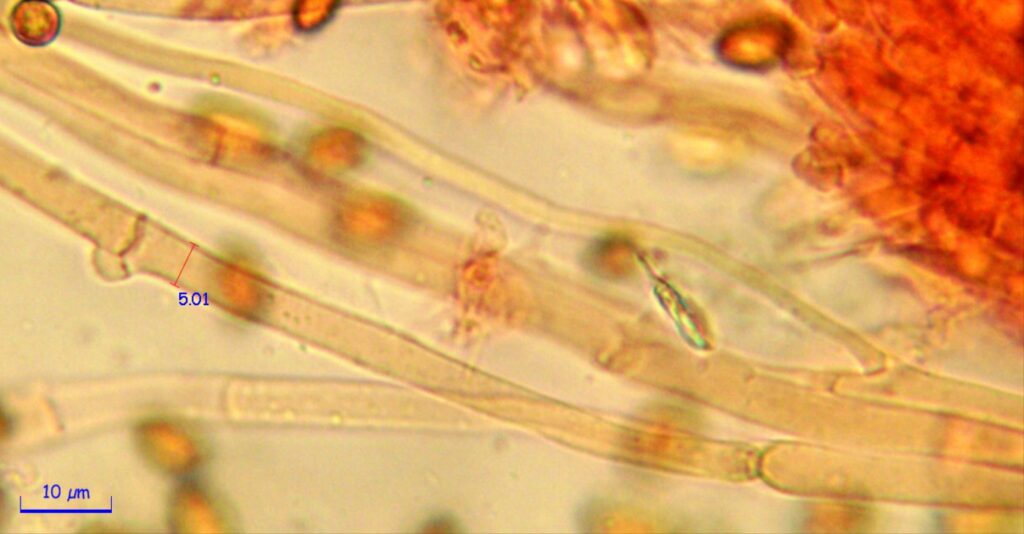

basidi e basidioli Foto F. Mondello

basidi e basidioli Foto F. Mondello

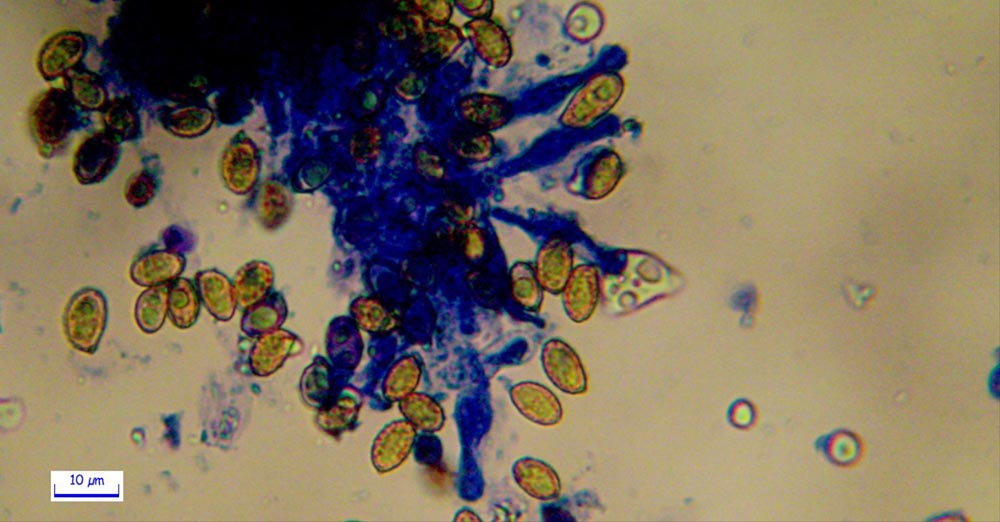

cheilocistidi 60× Foto F. Mondello

Il genere, su proposta del micologo francese Robert Kühner, venne inserito, nel 1980, nella FamigliaStrophariaceae Singer & A.H. Sm., dove attualmente, per alcuni autori, è ancora posizionato.Successivamente, nel 1986, su iniziativa di However e Singer [Singer, 1986], in considerazione dellasporata ruggine-ferruginosa e delle spore verrucose, venne collocato nella famiglia CortinariaceaeSinger [Archarya et al., 2017] per fare ritorno, secondo altri autori, nella famiglia Strophariaceae [Guzmán-Dávalos et al., 2008; Campi et al., 2021]. Attualmente la posizione sistematica del generenon sembra ancora definitivamente risolta come conferma Index Fungorum che inserisce, il generenella Famiglia Hymenogastraceae Vittad. Commestibilità: tutte specie tossiche, causa di sindromegastrointestinale [Boccardo et al., 2013]. Alcune specie, in particolare, contengono sostanzeallucinogene che causano, in caso di ingestione, effetti sul sistema nervoso centrale inducendo esperienze psichedeliche [Consiglio et al., 2024].

Habitat: specie saprotrofe, lignicole a crescita singola o cespitosa [Della Maggiora & Pera, 2021]. Èstata segnalata anche la simbiosi endomicorrizica con orchidee riferita a specie tropicali [Boccardo et al, 2013].

Gymnopilus purpureosquamulosus Høil.

Mycotaxon 69: 82. 1998

Etimologia: Gymnopilus, dal greco γυμνός (gymnós), nudo, spoglio, privo e da πῖλος (pílos), berretto,cappello, con riferimento al cappello nudo, ovvero privo di rivestimento [Acta Plantarum, 2024; Consiglio et al., 2024]; purpureosquamulosus, termine composto di derivazione latina: purpureus, ovvero purpureo, di color porpora; squamulosus, ovvero ricoperto da squamule, quindi ricoperto da squamule colore porpora [Acta Plantarum, 2024; Consiglio et al., 2024].

Interpretazioni errate: Gymnopilus aculeatus s. Zoberi in Kew Herbarium; Gymnopilus aff. palmicola s.Guzman-Davalos et al. (2003); Gymnopilus aff. peliolepis s. Rollin (1998); Gymnopilus peliolepis s.Guzman-Davalos et al. (2003).

Descrizione originale – (tratta da Høiland, 1998: 82)

Pileus 5-7 cm latus, convexus vel umbilicatus, squamulosus, albo-luteus vel buba- linus, squamis adpressis, purpureis. Lamellae decurrentes, subflavo-aurantiacae. Stipes 4 – 7 × 0,6 – 1 cm, infirme clavatus, fibrillosus, pallide rubellus, annulo membranaceo. Caro albo-lutea vel pallide bubalina,leniter amara. Sporae (7.5)-

8.25 ± 0.40-(9) × (5)-5.2 ± 0.24-(5.5) μm, ovoideae vel ellipsoideae, verrucosae. Fructificationes solitariae vel paucae ligno carioso insidens.

Holotype: L. Ryvarden and K. Høiland GZ. 4, Zimbabwe, North Matabeleland. Victoria Falls, 29 Jan.1992 (O).

Cappello 2-10 cm, inizialmente convesso poi, con la maturazione, piano-convesso e, infine, appianatocon lieve depressione centrale; margine intero o appena crenato negli esemplari immaturi, da liscio aondulato; superficie inizialmente rosa vinoso, poi castaneo-ferruginosa con la maturazione, ricoperta danumerose squame eret- te, uniformemente distribuite o raggruppate nella zona discale e diradate verso il margine, con colorazione variabile dal rosso o rossastro al castaneo-ferruginoso, al porpora intenso, tendente a decolorare al giallo ocra. Imenoforo a lamelle mediamente fitte, ventricose, ondulate, adnate, uncinato-adnate o brevemente decorrenti, intervallate da numerose lamellule di varia lunghezza, inizialmente giallo pallido, poi, verso la maturità, giallo-arancio, giallo-zafferano, bruno- rossastro, infine ocra-arancio, poi bruno ruggine, sempre più concolori con il cappello. Gambo da centrale aeccentrico, cilindrico, allargato verso la base, cavo, fibrilloso, flessuoso, ricoperto da setole, da biancastro a bianco-giallastro negli esemplari giovani o appena raccolti, facilmente virante al marrone-rossastro alla pressione. Velo parziale presente, anche se fugace, nella zona superiore del gambo sottoforma di resti fibrillosi di tonalità ferruginose o di piccoli lembi pendenti dal margine del cappello.Carne immutabile al taglio, giallina nel gambo, bianca nel cappello poi giallo-zolfo pallido o giallo intenso [Guzmán-Dávalos et al., 2008; Mondello, 2023]. Odore impercettibile. Sapore amarognolo. Impronta sporale bruno-rugginoso intenso.

Microscopia: Spore da ellissoidali a oblunghe, ad amigdaliformi, con parete me- diamente spessa,ornate da verruche destrinoidi, (7,8) 8,1-9,4 (9,8) × (4,9) 5,1-5,7 (5,9) µm, media = 8,9 × 5,4 µm; Q = (1,5) 1,54-1,76 (1,8), Qm = 1,7.

Basidi tetrasporici o bisporici 22,8-32,3 × 7,8-9,6 µm, con sterigmi lunghi 4-7 µm da clavati asubclavati con giunto a fibbia basale. Basidioli con parete sottile, ialini o con granulazioni. Cheilocistidi abbondanti sul filo, di forma variabile, cilindracei, da fusiformi a lageniformi, dacapitulati a lecitiformi con lungo collo, con apice ottuso 20-42 × 4-9 μm. Pleurocistidi non osservati.Pileocistidi 35-50

× 8-11 μm, lanceolati, subclavati o cilindrici con apice ottuso. Caulocistidi 30-40 × 5-6 μm, cilindrici, con parete sottile, scarsi nella porzione apicale, assenti nel resto del gambo. Trama lamellare regolarecon ife larghe 4-14 μm, cilindracee o leggermente gonfie, ialine o con parete giallastra. Pileipellis tipocutis a trichoderma nelle squame, ife a pareti sottili da parallele a intrecciate con presenza di giunti a fibbia. Stipitipellis composta da cutis regolare con ife ialine, diametro 5-9 μm, con fini incrostazioni, densamente disposte. Giunti a fibbia presenti.

Habitat: in gruppi, anche di numerosi esemplari, fascicolati, di preferenza su palme morte o bruciate o sutronco in decomposizione di latifoglie, a volte apparentemente terricolo, in realtà legato in forma saprotrofica alle radici dell’albero.

Raccolte studiate: Il nostro studio è riferito a diverse raccolte effettuate nella città di Messina: 5 novembre 2019 (**), in Villaggio Zafferia, su cartone truciolato pressato, 100 m s.l.m., leg. F. Stella, det.F. Mondello, campione in erbario CdCM (Centro di Cultura Micologica) al n. 1091. 8 dicembre 2020(**), passeggiata a Mare, 10 m s.l.m., su tronco di Palma bruciato, leg. et det. F. Mondello, campione in erbario CdCM al n. 1203. 16 settembre 2021(**), V.le Giostra, area ex ospedale Mandalari, su ceppo diPalma bruciato, 150 m s.l.m. leg. V. Cannata, det. F. Mondello, campione in erbario CdCM al n. 1228. 19 novembre 2022, Villa Dante, su ceppi di Palma morta, 70 m. s.l.m. leg. et det. F. Mondello. 5 ottobre 2023, sul molo di attracco dei mezzi navali del Comando Marittimo Sicilia (MariSicilia), a livello del mare, numerosi esemplari, apparentemente terricoli, disposti a gruppi di 5-6 basidiomi sulle radici di un tronco morto di Eucaliptus sp., in varie fasi di accrescimento (tutti gli esemplari si presentanoabbondantemente ricoperti da polvere sporale), leg. L. Vitello, det. A. Miceli e F. Mondello, campione in erbario CdCM al n. 1373. 5 ottobre 2023 (**), a circa 200 metri di distanza dal primo ritrovamento, nel viale principale del Comando Marittimo Sicilia, diversi esemplari disposti sul bordo e all’internodella cavità di un tronco morto di palma, probabilmente Phoenix canariensis (palma delle Canarie), invari stadi di accrescimento, tutti ricoperti da un copioso strato di polvere sporale, leg. L. Vitello, det. A. Miceli e F. Mondello, campione in erbario CdCM al n. 1372, PV069433. 16 novembre 2023, all’interno di Villa Bosurgi, Villaggio Sant’Agata, a circa 20 m s.l.m. sulla zona perimetrale di un tronco cavo di palma, probabilmente Phoenix canariensis (palma delle Canarie), tagliato a livello del suolo osparsi attorno al suo perimetro e nascenti sulle radici dell’albero, circa 30 a piccoli gruppi e in diversistadi di accrescimento, leg. P. Battaglia, det. A. Miceli e F. Mondello, campione in erbario CdCM al n.1400. 17 novembre 2023, ibidem, poco distante dal ritrovamento precedente, circa 50-60 esemplari a piccoli gruppi e in diversi stadi di accrescimento, su tronco morto di palma, probabilmente Phoenixcanariensis, o sparsi attorno al suo perimetro e nascenti sulle radici dell’albero, leg. P. Battaglia, det. A.Miceli e F. Mondello. 04.01.2024, nei viali alberati dell’ex ospedale Mandalari, diversi esemplari disposti sul bordo e all’interno della cavità di un tronco morto di palma, leg. et det. F. Mondello, campione inerbaio F. Mondello al n. 1228B. 24.10.2024, nell’area di pertinenza dell’Istituto per le Risorse Biologichee le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRBIM – CNR), in zona limitrofa alComando Marittimo Sicilia (MariSicilia) (vedi ritrovamenti del 5 ottobre 2023), pochi metri sopra il livello del mare, centinaia di giovanissimi esemplari distribuiti nella zona interna cava, nella parte perimetrale e sulla corteccia di 9 tronchi morti di palma (probabilmente Phoenix canariensis), posizionati, l’uno dall’altro, nel raggio di 30-40 metri circa, nelle aiuole dell’Istituto, leg. R. Velini e M. Pansera, det. A. Miceli.

Sequenziamento (**)

Al fine di ottenere un ulteriore supporto alla determinazione specifica, 4 delle raccolte studiate, giàidentificate su base morfologica come G. purpureosquamu- losus– evidenziate nel paragrafo precedentecon “doppio asterisco” (**)– sono state sequenziate con successo nella regione ITS. Da una verificaeseguita con BLAST, le 4 sequenze così ottenute sono risultate simili, con percentuali di identità com- prese tra 98,98 e 100%, alla sequenza GenBank con numero di accesso AY280998, depositata come G.purpureosquamulosus, ottenuta da una raccolta svizzera e pubblicata in Guzman-Davalos et al. (2003).

Benché questo non possa ritenersi un risultato paragonabile a quello di una analisi filogenetica, tali valoridi similitudine ripetuti su tutte le sequenze, a valle di una già motivata determinazione morfologica, sonocomunque da noi considerati come una conferma alla determinazione degli esemplari raccolti.

Altri ritrovamenti:

16 novembre 2023, sull’isola di Vulcano (Isole Eolie – ME), a 15 m s.l.m., tre ritrovamenti a qualchecentinaio di metri di distanza uno dall’altro: il primo in località Vulcanello con numerosi esemplari su rami morti di specie arborea non identificata, o sparsi sul terreno come apparentemente terricoli, il secondo in località Vulcano Piano, numerosi esemplari su tronco morto di palma, il terzo in localitàVulcano Porto, numerosi esemplari in vari stadi di maturazione su rami morti, caduti a terra, di speciearborea non identificata e altri apparentemente terricoli, tutti nelle immediate vicinanze di un boschetto diEucaliptus sp, leg. A. Roszak, det. A. Miceli e F. Mondello, campioni in erbario CdCM al n. 1398. 25 ottobre 2024, sull’isola di Vulcano (Isole Eolie – ME), nella zona del porto, a livello del mare, su unatavola di legno facente parte di una pedana, due gruppi formati da 6-8 esemplari a crescita cespitosa e di medie dimensioni, leg. A. Roszak, det. A. Miceli e F. Mondello. 25 ottobre 2024, all’interno di Villa Bosurgi, sugli stessi residui di tronco di palma e in maniera analoga e ancor più abbondante di come già avvenuto nello scorso anno, leg. P. Battaglia, det. A. Miceli.

Caratteri differenziali

La specie risulta ben caratterizzata per il cappello ricoperto, in maniera più o meno uniforme, dasquamule irte di colore rossastro, castano-rugginoso, porpora o vinoso intenso, decolorate al giallo ocra a maturità; lamelle uncinato-adnate o brevemente decorrenti per un dentino, inizialmente giallopallido, poi, a maturità, giallo-arancio, giallo-zafferano, bruno-rossastro, infine ocra-arancio, poi bruno- rugginoso; gambo setoso-fibrilloso concolore con il cappello e ornato, nella parte superiore, da un anello membranoso ma fragile; crescita cespitosa preferibilmente su palme morte.

Specie simili

Numerose sono le specie che presentano caratteristiche morfocromatiche similari e con analoghe esigenze ecologiche segnalate in Europa ma non ancora chiaramente definite. Tra queste riportiamo:

- Gymnopilus peliolepis (Speg.) Singer

Lilloa 22: 561. 1951

Caratterizzato da un cappello ricoperto da squamule fibrillose di colore rosso-vinoso su fondobianco; lamelle inizialmente giallo-paglierino, poi arancio o ruggine; anello membranoso; spore di dimensioni minori: 6-8 × 4,4-5,2 µm [Guzmán-Dávalos et al., 2008]; 6-8 × 4-5,2 µm [Acharyaet al., 2017].

- Gymnopilus purpuratus (Cooke & Massee) Singer

Sydowia 9 (1-6): 411. 1955

Presenta, da giovane, un cappello interamente viola, tendente, successivamente, a ingiallire al margine,ricoperto da fibrille poco in rilievo; anello cortiniforme o subnullo [Mondello, 2023]. Inoltre, differisceda G. purpureosquamulosus per l’impronta sporale color ruggine brillante e per le spore debolmentedestrinoidi [Acharya et al., 2017].

- Gymnopilus subpurpuratus Guzm.-Dáv. & Guzmán

Mycotaxon 41 (1): 50. 1991

Differisce da G. purpureosquamulosus per l’assenza di anello; per il sapore meno amaro; per le sporedi dimensioni minori (6-8 × 4-4,8 µm); per la crescita su legno di Pinus [Mondello, 2023].

- Gymnopilus palmicola Murrill

Mycologia 5 (1): 23 .1913

Differisce per il colore del cappello più chiaro, dal giallo al giallo-arancio; per le squamule diradate; per le spore di dimensioni notevolmente maggiori (8-12 × 5,6-7,2 μm) [Acharya et al., 2017; Mondello, 2023; Consiglio et al., 2024].

- Gymnopilus cyanopalmicola Guzm.-Dáv.

in Guzmán-Dávalos & Herrera, International Journal of Medicinal Mushrooms (Redding) 8 (3): 289. 2006

Differisce da G. purpureosquamulosus per le dimensioni maggiori; per il colore giallo del cappelloche è ricoperto di scaglie; per la superficie del gambo che assume per sfregamento una colorazione viola, rossastra scura o marrone scura [Acharia et al., 2017; Consiglio et al., 2024]; per l’anello vistoso, bianco- giallastro; per le spore oblunghe e prive di plaga [Guzmán-Dávalos et al., 2008]; per l’assenza di pileocistidi e la presenza di cheilocistidi considerevolmente più grandi [Guzmán-Dávalos et al., 2008; Acharya et al., 2017].

Diffusione territoriale e habitat

Specie di origine tropicale, ritrovata, per la prima volta, nello Zimbabwe, in Africa, e descritta daHøiland nel 1998, ha fatto registrare ulteriori ritrovamenti in Nigeria (Africa); Panama (Americacentrale); Svizzera e Italia (Europa) [Guzmán-Dávalos et al., 2008; Contu & Vizzini, 2009; Acharya et al., 2017]; Brasile (America del sud) [Neves et al., 2013; Acharya et al., 2017]; India (Asia me- ridionale) [Acharya et al., 2017]. Il primo ritrovamento in Italia risale al 2006 e fa riferimento a esemplari ritrovati nel territorio della Gallura, in Sardegna, in località Pittulongu, nel comune di Olbia,in provincia di Sassari, su tronco vivo di Phoenix canariensis (palma delle Canarie), vicino al mare [Guzmán-Dávalos et al., 2008; Contu & Vizzini, 2009]. Ulteriori ritrovamenti in Italia il 1novembre 2008, Pittulongu (Olbia, SS) su tronco vivente di Phoenix canariensis, leg. G. Consiglio, M. Contu, L.Perrone & L. Setti, AMB 12796; 15 settembre 2015 e 04 novembre 2015, Mascali (CT), su ceppo di palma, leg. G. Consiglio, C. Signorino & L. La Spina, AMB 12797 e AMB 12798; il 29 ottobre 2016 nell’isola di Vulcano (Sicilia) [Roux & Bellanger, 2017] e, ancora, nel 2020 in località Fondachello del Comune di Catania, nella parte interna di una ceppaia in decomposizione di Phoenix canariensis [LaSpina, 2021]. In Europa G. purpureosquamulosus è considerata, stante i pochi ritrovamenti, speciemolto rara [Guzmán-Dávalos et al., 2006; Acharya et al., 2017].

Conclusioni

I numerosi ritrovamenti effettuati nel territorio messinese, analiticamente indicati nel presente contributo, lasciano facilmente dedurre come la specie, in maniera similare ad altre specie fungine extraeuropee, si stia bene acclimatando alle nostre latitudini incominciando a fruttificare in maniera abbondante e più o meno ricorrente e, forse, come gli ultimi ritrovamenti sembrano indicare, anche in maniera invasiva.

Questi ritrovamenti di G. purpureosquamulosus insieme ad altri di origine pale- otropica ci segnalanol’attuale processo di mutazione climatica che, ormai da diversi anni, caratterizza le regioni delmediterraneo sempre più vicine alle caratteristiche climatiche delle zone tropicali e subtropicali [Miceli & Di Vincenzo, 2020].

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ringraziare sentitamente Piero Battaglia, Giovanni Bongiovanni, VincenzoCannata, Marco Pansera, Adrian Roszak, Federico Stella, Ranieri Velini e Leo Vitello per l’aiuto fornito nel ritrovamento della specie; Alfredo Vizzini per la consistente e interessante bibliografiafornita; Marco Della Maggiora per l’attenta e accurata revisione del testo.

Bibliografia

Acharya K, Paloi S., Dutta A.K., Sikder R. & Saha T., 2017: Gymnopilus purpureosquamulosus Høil. (Agaricales, Basidiomycota): a new distributional

record from India. Check List – The journal of biodiversity data 13(2): 1-6.

Basso M.T., 2012: Manuale di microscopia dei funghi Vol. 2. Libreria Mykoflora,

Villa- nova d’Albenga (SV).

Boccardo F., Traverso M., Vizzini A. & Zotti M., 2008: Funghi d’Italia.

Ristampa 2013. Edit. Zanichelli, Bologna.

Campi M., Maubet Y., Grassi E., Niveiro N. & Guzman-Davalos L., 2021:

First contribution to the genus Gymnopilus (Agaricales, Strophariaceae) in

Paraguay. Rodriguésia – Revista do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 72: 1-

13.

Consiglio G., Marchetti M. & Kekki T., 2024: Contributo alla conoscenza del

Genere Gymnopilus. Rivista di Micologia 67 (2): 96-166.

Contu M. & Vizzini A., 2009: Funghi della Sardegna: note e descrizioni – VIII.

Gymnopilus maritimus e G. purpureosquamulosus, due specie rimarchevoli

recentemente descritte per la Gallura. Micologia e Vegetazione Mediterranea

24 (1): 9-18.

Della Maggiora M. & Pera U., 2021: Funghi in Toscana. AGMT. La Pieve

Poligrafica. Villa Verrucchio (RN).

Earle F.S., 1909: The genera of North American gill fungi. Bulletin of the New

York Botanical Garden 5: 373-451.

Guzmán-Dávalos L.,. Contu M, Ortega A., Vizzini A., Herrera M.,

Ovrebo C., Rodriguez A., Villabos-Aràmbula A.R., Palomera V.,.

Vargas G & Santerre A. , 2008: New morphological and molecular data of

Gymnopilus purpureosquamulosus and its phylogenetic relationships among

similar species. Sidowia 60 (1): 41-56.

Guzmán-Dávalos L., Mueller G.M., Cifuentes J.,. Miller A.N & Santerre A.,

2003: Traditional infrageneric classification of Gymnopilus is not supported by

ribosomal DNA sequence data. Mycologia 95 (6): 1204-1214.

Høiland K., 1990: The genus Gymnopilus in Norway. Mycotaxon 39: 257-279.

Høiland K., 1998: Gymnopilus purpureosquamulosus and G. ochraceus spp. nov.

(Agaricales, Basidiomycota) – two new species from Zimbabwe. Mycotaxon 69:

81-86.

Kühner R., 1980: Les hyménomycètes agaricoïdes (Agaricales, Tricholomatales,

Pluteales, Russulales): étude générale et classification. Bulletin Mensuel de la

Société Linnéenne de Lyon 49: 1-1027.

La Spina L., 2021: Funghi di Sicilia, Atlante illustrato. Tomo IV. Tipografia

Italgrafica.Aci Sant’Antonio (CT).

Miceli A., 2022a: Chlorophyllum molybdites, specie tossica d’oltre oceano

ambientata in Sicilia. MicoPonte – Bollettino del Gruppo Micologico

Massimiliano Danesi 14: 37-45.

Miceli A., 2022b: Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill (1912). I sapori del mio

Sud, Periodico di informazione dei soci dell’Associazione Cultura Na.Sa.Ta.

Anno XVIII n.200:10-13. Pubblicato anche su ADSeT (Associazione Dirigenti

Scolastici e Territorio)

https://www.adset.it/articoli/angelo-miceli/668-gymnopilus-penetrans-fr-murrill-1912

Miceli A. & Vincenzo C., 2020: Amylosporus campbellii (Berk.) Ryvarden (1977)

primo ritrovamento nel territorio messinese. Rivista micologica romana.

Bollettino AMER 36 (111): 135-141.

Miceli A. & Di Vincenzo C., 2021: Inonotus rickii. Nuovo ritrovamento in Sicilia

a Rometta Marea (ME). Micologia Toscana – Rivista dell’Associazione Gruppi

Micologici Toscani. 3: 45-55.

Miceli A. & Di Vincenzo C., 2022: Leucocoprinus fragilissimus raro

ritrovamento boschivo sui Monti Peloritani. RdM 65 (3): 87-94.

Moser M., 1993: Guida alla determinazione dei funghi Vol. 1. Saturnia Sas,

Trento.

Neves M.A., Baseia I.G., Drechsler-Santos E.R. & Góes-Neto A., 2013: Guide

to the common fungi of semiarid region of Brazil. TECC Editora. Florianópolis.

Roux P. & J.-M. Bellanger – 2017: Quelques Gymnopiles intéressants du

“groupe Purpurati”. Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie 224: 35-43.

Singer R., 1986: The Agaricales in modern taxonomy. Koeltz Scientific Books.

Koe- nigstein.

Sitografia

Acta Plantarum, 2024: Etimologia dei nomi botanici e micologici e corretta

accentazione. https://www.actaplantarum.org/etimologia/etimologia.php

Index Fungorum, 2024: Index Fungorum database. www.indexfungorum.org

MycoBank, 2024: Mycobank database. Fungal databases, Nomenclature &

Species Banks. www.mycobank.org

Miceli A. & Di Vincenzo C. 2021: Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp,

(1948).https://www.adset.it/articoli/angelo-miceli/652-leucocoprinus-flos-sulphuris-schnizl- cejp-1948/

Mondello F., 2023: Gymnopilus purpureosquamulosus Høil. (1998).

https://micologia- messinese.altervista.org/Funghi%20Gymnopilus.

htm#Gymnopiluspurpureosqua- mulosus